|

|

|

A propos de Tomi Ungerer Présentation générale de son oeuvre graphique Conférence de Thérèse Willer A la Rampe le samedi 17 octobre 98 La production graphique de Tomi Ungerer est impressionnante : l'artiste l'évalue lui-même à un ensemble de 30 à 40 000 dessins, qui recouvrent 40 ans de création artistique. Cependant une grande partie de l'oeuvre, en particulier ses carnets d'esquisses, reste encore inédite. Dès la fin des années 60, Tomi Ungerer a fait bénéficier plusieurs musées dans le monde, aux Etats-Unis et en Europe, de donation : le fonds le plus important, qui s'élève à sept mille dessins, est conservé aujourd'hui aux Musées de Strasbourg, sa ville natale. Laissons à Tomi Ungerer le soin de définir lui-même son processus de création :  |

||

| (1) |

||

|

Ses idées jaillissent, automatiquement, et en grand nombre ; pour en réguler le flux, comme un horloger à son établi, il travaille quotidiennement, avec discipline. Son crayon ou sa plume mordent le papier, avec spontanéité et rapidité, sans repentir car la sureté de son trait a été acquise au prix d'innombrables esquisses dont ses carnets sont les témoins. Son but : la fluidité et la légèreté de la ligne... Pour tenter de cerner l'oeuvre graphique de Tomi Ungerer, il est nécessaire dans un premier temps, de définir ses différents genres artistiques, puis d'en esquisser une approche thématique et iconographique, enfin de dégager quelques "échos graphiques" qui nourrissent l'imaginaire de l'artiste... |

|

Le dessin pour enfants Entre la parution en 1957 des Mellops go flying et celle en 1997 de Flix, la production de Tomi Ungerer pour les enfants s'élève à plus de 70 titres, traduits en une trentaine de langues différentes. Ces livres ont trouvé aux Etats-Unis, en Europe et en Extrème-Orient, un grand retentissement. En France plus particulièrement, c'est en 1968 que sont parus ses premiers titres, Les Trois Brigands à l'Ecole des Loisirs, Emile puis Crictor aux éditions Planète. Mais, inexplicablement, la grande majorité de ses livres pour enfants n'a été publiée que près de 20 ans, parfois 30 ans après l'édition américaine originale et certains restent encore aujourd'hui inédits en France... Chaque livre d'enfant de Tomi Ungerer est différent. Cependant, malgré cette diversité, il existe indéniablement un "style" Ungerer, reconnaissable au premier coup d'oeil, et caractérisé par quelques éléments constitutifs, comme la satire, le comique grotesque, l'absurde. Avec la série des Mellops parue entre 1957 et 1963, Tomi Ungerer s'apparente à la grande famille des fabulistes. En successeur de Benjamin Rabier et de Jean de Brunhoff, il imagine les aventures rocambolesques d'une famille de petits cochons, et y introduit la critique sociale. En quête d'un sapin de Noël, d'un trésor ou de pétrole, les Mellops en effet incarnent une société bourgeoise qui aspire au bien-être matériel et au bonheur! Tomi Ungerer termine toutes leurs aventures avec la même image de la maman cochon, qui apporte un énorme gâteau à la crème à toute la famille réunie : le petit lecteur est ainsi sécurisé après les sensations fortes et les innombrables désastres qu'il a vécus à travers ses héros. Dans la continuité des Mellops paraissent à la même époque Crictor, Adélaïde, Emile et Orlando conçus sur le même principe et réalisés dans le même style. Leurs histoires, dont tous les héros sont des animaux, se caractérisent, comme les Mellops, par un comique de situation. Les dessins, fortement stylisés, ont été réalisés dans une palette de couleurs pastels, cernés d'un trait à l'encre de Chine. Les Trois Brigands, en 1961, adoptent en revanche un ton totalement nouveau. L'originalité de cette histoire qui se passe à la fois au Moyen Age et dans le monde contemporain, consiste à transformer en bienfaiteurs les trois méchants brigands, grâce à leur rencontre avec une petite fille. Le style est devenu plus caricatural, remis en valeur par un dessin plus synthétique au trait accentué et des couleurs vives qui contrastent avec le noir. Les mises en page y sont extrêmement étudiées et audacieuses, dans un esprit japonisant. Enfin, un procédé stylistique nouveau apparaît, qui s'apparente à la technique du vitrail, cloisonnant les formes avec des aplats de couleurs. Une période significative de la production pour les enfants de Tomi Ungerer se situe entre 1966 et 1971, avec des titres comme Jean de la Lune, l'Apprenti Sorcier, Le Géant de Zéralda, Le Chapeau Volant. Il y développe un de ses éléments caractéristiques : habituer le petit lecteur au sentiment de la frayeur. Ainsi dans Le Géant de Zéralda, Tomi Ungerer met l'accent sur la cruauté d'un ogre à l'aspect redoutable, armé d'un couteau sanglant, et qui se livre à une véritable scène de cannibalisme. Avec l'Apprenti Sorcier, l'enfant entre en contact avec une autre forme de peur, celle du démoniaque et des forces occultes. Il confronte également l'enfant aux réalités de la nature humaine, en montrant son héros Jean de la Lune aux prises avec les lois terrestres, l'armée, la police, les institutions établies : il n'hésite pas à le représenter en prison, un boulet au pied... De même, Le Chapeau Volant est l'histoire d'un mutilé de guerre, que la société a rejeté et que les prodiges d'un chapeau volant sauvent de la misère... |

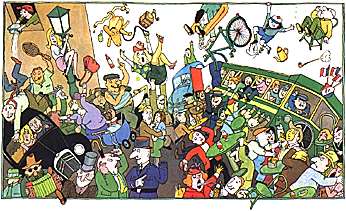

| Dans La Grosse Bête de Monsieur Racine, paru en 1971, il critique la prétention et le rationalisme, en mettant en scène une bête imaginaire, inventée par deux enfants. L'esprit satirique et le ton caustique de cette histoire s'accompagne d'éléments du comique grotesque, caractérisé par l'exagération de certains traits physiques et la multiplication de détails saugrenus. Ainsi les scènes de rue, bruyantes, agitées, grouillantes, en contraste avec le jardin tranquille de Monsieur Racine, rappellent les représentations de foules de Dubout, et sont conçues comme du théâtre total, à la manière des dadaïstes. Comme l'indique le texte qui accompagne une de ces scènes, En effet, les plaisanteries y sont parfois licencieuses, et font référence aux innocentes allusions sexuelles des enfants. La Grosse Bête de Monsieur Racine est un modèle du comique grotesque, probablement le livre pour enfants le plus accompli de Tomi Ungerer, qui l'a d'ailleurs dédicacé à Maurice Sendak.  1971 Et surtout, en faisant l'éloge final de l'espièglerie des héros de l'histoire, il rompt définitivement avec la tradition "punitive" des moralistes du XIXè siècle, qu'incarne Wilhelm Busch dans son fameux Max und Moritz. Dans la lignée des comptines et des poèmes qu'il illustre dans les années 60 et dont l'esprit incongru renoue avec la tradition anglo-saxonne du non sens. paraissent en 1971, Les histoires farfelues de Papaski qui privilégient l'élément de l'absurde. Dans ces fables sans fil conducteur dont le héros du nom de Papaski n'apparaît jamais, les animaux jouent le rôle principal. La satire est virulente, l'humour acide et sardonique : l'une de ces nouvelles qui dépeint un couple d'oiseaux en train de couver des oeufs pourris, critique par exemple la société de consommation. |

|

La publicité Parallèlement à sa production pour les enfants, s'est développé dès son arrivée à New York en 1957, un autre secteur de son activité, la publicité. Les travaux publicitaires, sous forme d'annonces, d'affiches, de maquettes et de projets, représentent une grande partie de son oeuvre graphique : quelques milliers de dessins témoignent en effet de sa productivité dans ce moyen d'expression, qui convient parfaitement à la mobilité et à la richesse de son imagination. Des sujets très diversifiés lui ont été demandés, dans le domaine commercial, politique et culturel. Un certain nombre de ces projets sont restés inédits car leurs commanditaires les ont parfois trouvés trop provocants ou subversifs... La publicité a été la toute première activité de Tomi Ungerer puisqu'au début des années 50 déjà, des entreprises alsaciennes comme les foies gras Feyel, les vins d'Alsace Dopff, ou la maison d'édition du Grand Messager Boiteux lui ont commandé des affiches. Dans celle qu'il a conçue en 1954 pour les cahiers d'école Corona, apparaissent déjà certains des éléments constitutifs qui deviendront par la suite des constantes de son style. Il Joue essentiellement sur l'effet de surprise provoqué par une situation inattendue: un écolier est mis au coin, avec un bonnet d'âne en guise de tête, parce qu' "il n'avait pas un cahier Corona". Le graphisme est sobre, le trait stylisé, les couleurs sont mises en contraste avec le fond noir, la composition est structurée par des diagonales. Enfin, ce qui sera le trait le plus marquant de sa création publicitaire, l'adéquation entre le texte et l'image est totale. C'est dans les années 60 à 70 que les agences de publicité de Madison Avenue à New York ouvrent à Tomi Ungerer la voie du succès. un slogan de son cru, résume parfaitement son principe de base pour la publicité à cette époque. Une des campagnes les plus importantes qui lui aient été confiées est celle du quotidien The New York Times : elle consiste en une série de 24 affiches, de grand format, destinées principalement à être placardées dans le métro, et a été réalisée entre 1960 et 1966.  1965 Tomi Ungerer transpose graphiquement différents slogans comme par exemple "An adult finds out in The New York Times", "Le New York Times fait tomber les masques" : une main anonyme ôte le masque du visage d'un clown, révélant un visage presque identique au masque. L'emploi des couleurs vives contrastées avec le noir, le dessin stylisé, le jeu entre la typographie et l'image, la mise en scène d'une situation incongrue, sont autant d'éléments qui contribuent au choc visuel que doit provoquer l'affiche. Comme le montrent de nombreux exemples dans l'oeuvre publicitaire de Tomi Ungerer, le support de l'affiche est également prétexte à la satire. Il pose ici une problématique de l'identité, récurrente dans son oeuvre satirique. L'affiche destinée à annoncer en 1967 l'ouverture du complexe de boutiques "Truc", d'après le slogan "Truc is stranger than fiction", "Truc est plus étrange que la fiction", est imaginée selon le principe de l'absurde que Tomi Ungerer applique dans la création publicitaire. Il ré-interprète dans ce but la mythologie selon laquelle une licorne ne se laisse approcher que de vierges et représente une femme nue, qu'on imagine de petite vertu à cause de ses bas rouges, et qui, contrariant la légende, a réussi à s'asseoir sur un tabouret pour traire l'animal. mythique... Le support de l'affiche a également permis à Tomi Ungerer d'exprimer ses opinions sur la politique américaine des années 60. Ses affiches de l'époque sur les thèmes du problème noir et de la guerre du Vietnam sont parmi les plus virulentes de son oeuvre. Dans " Black Power White Power" par exemple, il pose avec audace la question de la responsabilité de chaque camp, en concevant le dessin comme une carte à jouer que l'on peut retourner. Dans ses affiches contre la guerre du Vietnam , il exprime son antimilitarisme, comme dans "Choice not chance" : un pilote américain peint sur la carlingue de son avion le nombre de cibles atteintes, qui sont en fait des corps d'enfants asiatiques... Dans ce type d'affiches, la palette des couleurs a été réduite comme pour intensifier le côté dramatique du sujet. Après sa rupture avec les Etats-Unis et le commencement de sa collaboration avec l'agence Argos de Cologne en 1974, se ressent dans l'art publicitaire de Tomi Ungerer une nette évolution. S'il reste fidèle à l'exploitation iconographique des situations absurdes, il attache de plus en plus d'importance au jeu de mots et à l'association d'idées, qu'il manie aussi aisément en français qu'en allemand et en anglais.  1977 Par exemple, l'affiche pour le studio de photographie Robinson a été imaginée en 1977 à partir du slogan "Wir sind wild auf gute Photos", "Nous sommes fous de bonnes photos". Cette variation sur le terme "wild", qui signifie à la fois "sauvage" et "passionné" en allemand, a suscité chez Tomi Ungerer l'idée que la notion de sauvage ne saurait être mieux incarnée que par un crocodile qu'il a affublé d'un vieil appareil photographique... Le graphisme est moins stylisé qu'à l'époque américaine, n'est plus aussi linéaire, mais prend un volume que lui confèrent des détails dessinés à l'encre, et une profondeur donnée par l'emploi plus nuancé de lavis d'encres de couleur. En 1975, il réalise pour l'entreprise de couleurs d'imprimerie Siegwerk une cinquantaine de projets différents, dont une quinzaine a été réalisée et dans lesquels il décline le thème de l'arc-en-ciel retenu par le slogan : "Der Regenbogen weckt die Phantasie ungeheuer", "L'arc-en-ciel réveille la fantaisie de façon formidable". Le mot "ungeheuer" en allemand signifie au sens propre "monstrueux" et au sens figuré "formidable". Une fois de plus, l'image s'adapte parfaitement au texte qui l'accompagne et c'est le monstre du Loch Ness, chevauché d'un personnage en habit et en haut-de-forme, qui a inspiré Tomi Ungerer, dont l'imaginaire se nourrit volontiers du monde fabuleux des chimères et des légendes... Les années 70 marquent également l'abandon de l'affiche à sujet strictement politique après la réalisation en 1972 de la campagne politique de Willy Brandt, chef de la SPD en Allemagne. Depuis les années 80, l'affiche est devenue pour Tomi Ungerer le médium favori pour les causes humanitaires comme le respect des droits de l'homme, la lutte contre le Sida, l'aide à la Croix-Rouge. Exploitation de l'absurde, adéquation entre le texte et l'image, importance de la satire dans les affiches politiques et dans les affiches à but commercial, telles sont donc les constantes de la création publicitaire de Tomi Ungerer... |

| 1. Tomi Ungerer, Photographie 1960-1990, Heidelberg, Edition Braus, 1990, p. 127 | |